2023/06/25

2023/06/25

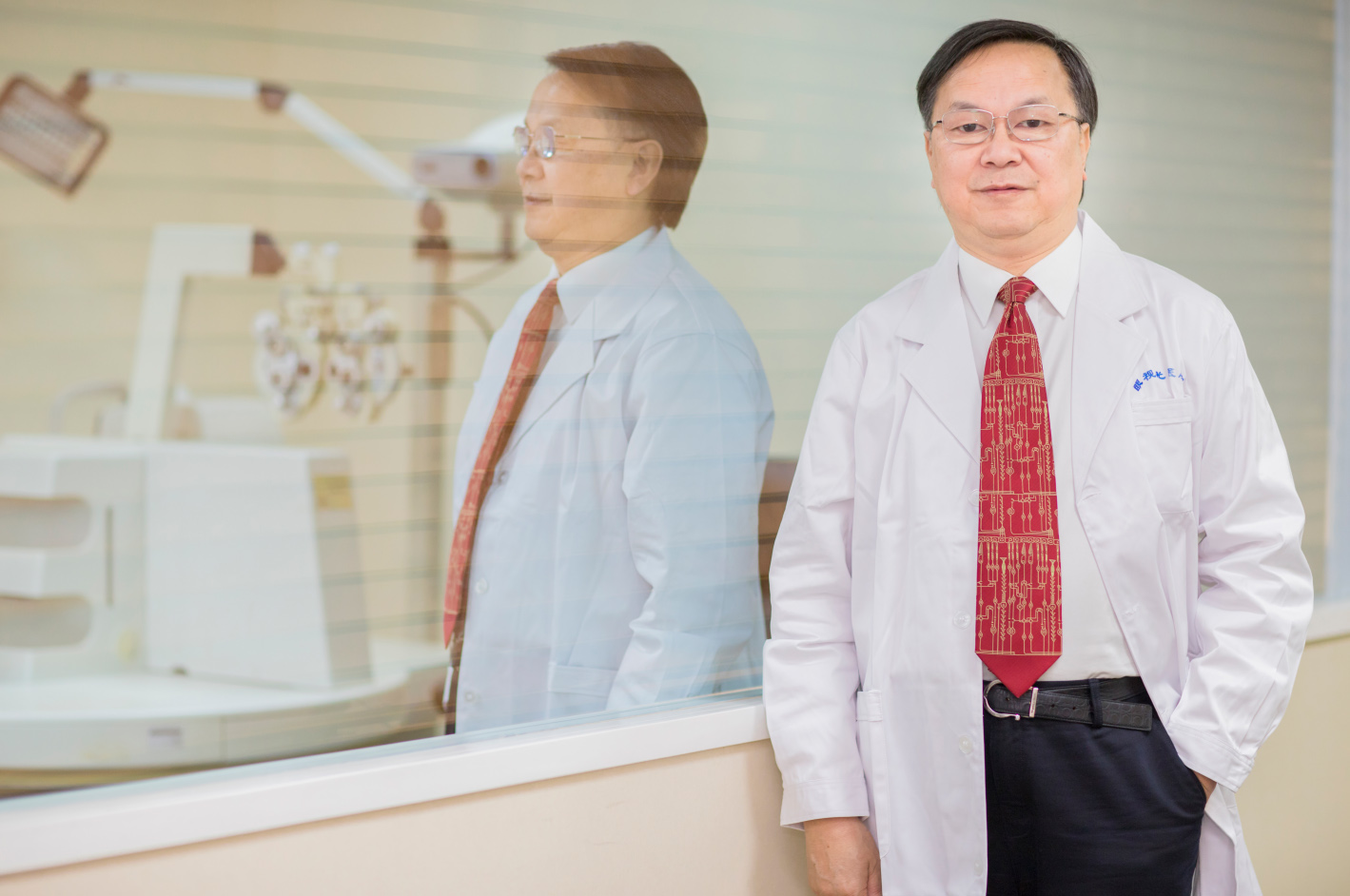

眶尖内长了一个小肿瘤,在之前一直被认为是“不治之症”,面对这样的病例很多医院都无能为力,只能劝病人暂时随访观察,最终结果是视力丧失,但在温州医科大学附属眼视光医院院长吴文灿教授手里,却成为效果理想的“可治之症”。

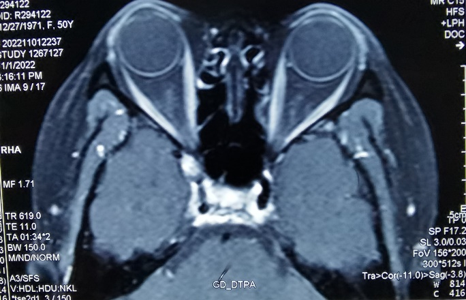

眶尖深部至颅内血库里长了个“炸弹”

今年40岁的王女士家住江苏,2个月前发现自己右眼看什么东西都有点模糊,去医院检查发现裸眼视力0.4,没什么问题。后面回到家里发现右眼越来越看不清了,又跑到江苏当地的医院检查,诊断为“白内障”,并做了白内障手术,但手术后视力没有一点改善。

辗转南京、上海、北京等地四处求医,最终被诊断为“颅眶沟通性眼眶肿瘤”,王女士这才知道,原来一切都是因为眼睛里长了一个肿瘤!本以为找到病灶做手术就好了,没有想到的是,竟然没人敢给王女士做这个手术!

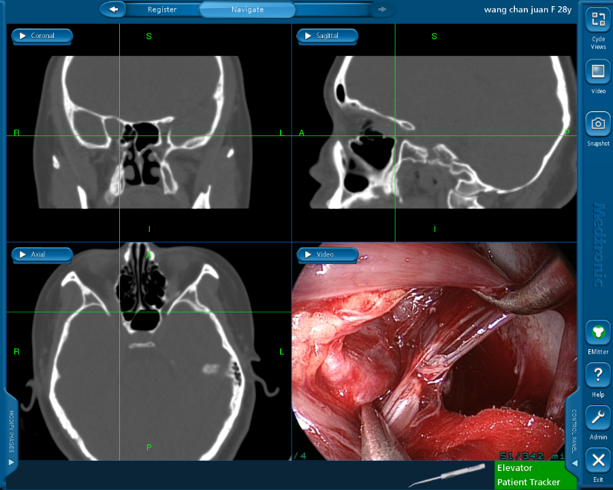

手术中,吴文灿首先采用新型磁导航技术对肿瘤精准定位与实时追踪,然后借助内窥镜很好的照明与放大倍率,采取内窥镜微创技术将肿瘤与周围组织之间的粘连带极其小心地分离。

在剥离过程中,当处理海绵窦深部那一部分肿瘤时,只见肿瘤组织不停地搏动,突突地往外“冒”血。但吴文灿没有丝毫惊慌,表现得异常冷静,一手既持镜又持吸引器等2把器械,另一手持剥离子与一把抓钳,双手持4把器械,硬是把肿瘤一点点从海绵窦深处“逼”出来,成功“拆弹”。

十余年钻研,一次次突破“禁区”

像王女士这种长在眶尖深处且“钻”入海绵窦深层的肿瘤,在眼科领域以往都是不可能治疗的。眶尖部被认为是眼眶外科的“手术禁区”,更不用提海绵窦深层的肿瘤了。患者面临着两“难”选择,一是放弃治疗,焦虑中等待失明;二是冒险一搏,接受传统的开颅手术,承受巨大的手术创伤,但同样面临视力丧失和严重并发症。

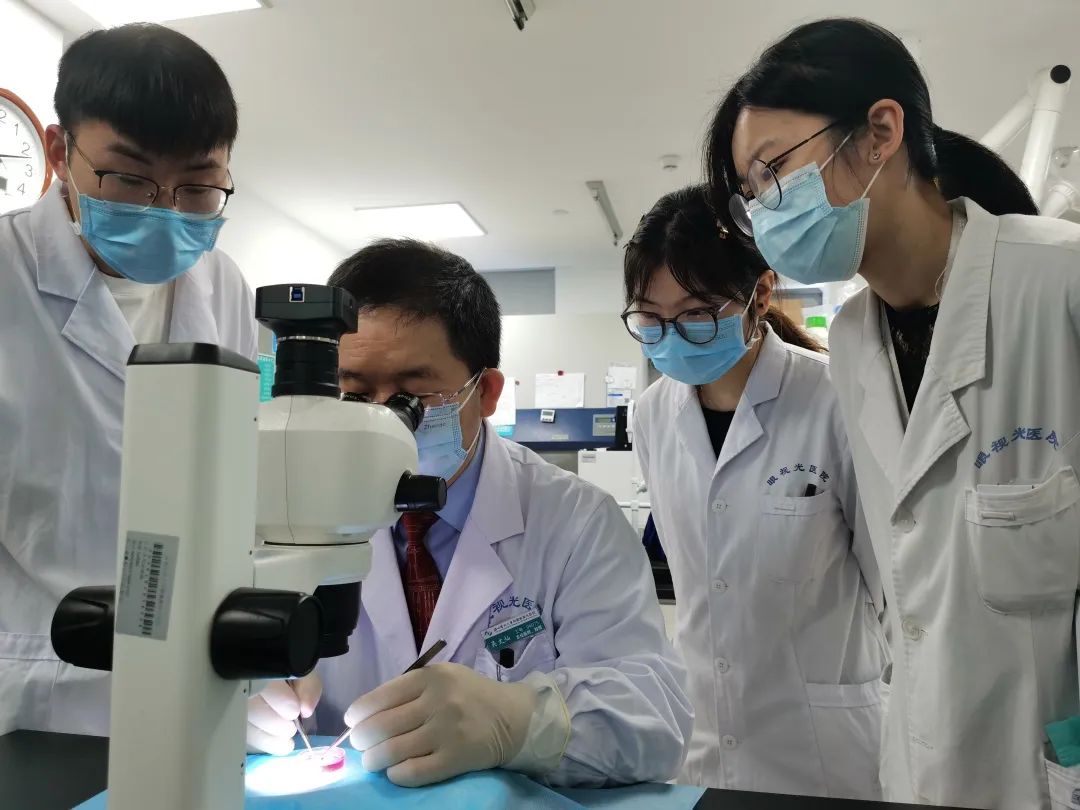

2009年,吴文灿在国际上首次成功采用内窥镜微创技术为一位眶尖肿瘤患者手术,才让此种不可能变为可能。

“当时这个患者的右眼视神经内侧长了一个小肿瘤,四处求医,医生也是说再观察一下,如果一定要摘掉肿瘤,首先只能摘除眼球。”吴文灿团队一位医生回忆说。当时看到患者很痛苦,吴文灿反复思考后向患者提出了可尝试采用一种新技术摘除的可能,但风险很高,难度很大,“患者当时态度非常坚定,说即使瞎了也要摘除肿瘤!”

于是,吴文灿顶着同事的不理解、手术失败要吃医疗官司等巨大压力,最终通过鼻腔径路成功将肿瘤摘除,且颜面部、眼部几乎没有任何痕迹。

成功的同时,吴文灿并没有停止探索。当时他了解到脑外科、耳鼻喉科手术正在使用一种导航技术,可以解决在内窥镜操作下因为较难分辨的器械尖端的具体位置导致出现海绵窦破裂出血、视神经损伤等严重并发症的情况。

他当时就想到了这项技术也可以运用至眶内复杂肿物摘除手术中,但当时的导航技术还不够成熟。直到2015年,吴文灿率先引进了当时最先进的磁性导航技术。

他充分利用导航技术的精准定位、实时追踪功能,将导航技术与内镜技术深度融合,在眶尖这个极其狭窄、深邃的空间,进行复杂肿物手术,让这个以往被一检查出就被宣判为“不可治”的病彻底变为“可治病”。

今年4月,在温州医科大学开展的首届附属医院临床新技术新项目认定工作中,吴文灿的《新型磁导航联合内窥镜下复杂性眶内肿物(颅眶沟)摘除术》获得了“国际先进”的荣誉,充分展示了这项新技术对行业的突出贡献,现场的专家也都称赞不已。

“鼻内窥镜经蝶筛入路做眼眶肿瘤国内最早报道是鼻科许庚(2002年)和周兵(2013年)等,但例数相对较少。吴文灿教授在此基础上创新发展新型导航引导内窥镜下复杂眼眶肿瘤摘除术,通过 220例大量临床样本,创新并发展了这一新技术,扩大了手术适应症,对眼眶复杂肿瘤尤其眶尖部小肿瘤手术摘除这一高风险的疑难杂症具有治疗效果好、并发症少以及微创等显著优势,是眼眶传统手术很好的突破,具有极大的社会效益。”该专家表示。

当谈及为什么会做第一个吃“螃蟹”的人,吴文灿笑着说:“可能是性格使然吧。我本身就是一个敢于突破、创新的人,且目前工作在全国领先的眼视光医院,如果我不去创新、去打破禁区,谁去呢?”

来源:温度新闻

转载请注明出处